【疑問解決】 5Gって4Gと通信速度変わらない気がするのはなぜ?

こんにちは、はらじょです。

「5Gって最近よく聞くけど何なの?スマホの電波も場所によっては5G入るよね。あんまり4Gと通信速度変わらない気がするけど何が違うの?」

「5Gって最近よく聞くけど何なの?スマホの電波も場所によっては5G入るよね。あんまり4Gと通信速度変わらない気がするけど何が違うの?」

今日はこの悩みにお答えします。

そもそも5Gって何?

「5G」は、「5th Generation」の略語です。

直訳すると、「第5世代」。

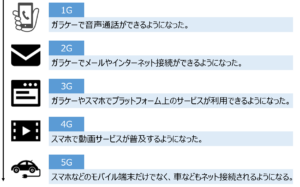

これまでも通信システムは、「第1世代→第2世代→・・・→第5世代」 と進化してきました。

2022年5月現在、日本国内で主に使われているのは4Gです。

4Gでは、まだテレビ会議の時ラグがあったり、通信が途絶えたりすることがありました。

(それでも2Gや3Gと比べれば、圧倒的に便利なので動画配信サービスなどが社会に普及するきっかけになりましたね。)

5Gではより便利になり、「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」が実現されます。

..と みんな言ってるから5Gスマホに変えたのに、通信速度かわらんやん!(はらじょ心の声)

この理由を知るためには、次のキーワードを理解しないといけない。

ほんとにこれを理解したら面白いから、ガチで丁寧に説明します。

Sub6・ミリ波

概要

結論、sub6とミリ波は通信に用いる周波数帯です。

日本では5G向けに、Sub6帯(3.7GHz帯と4.5GHz帯)・ミリ波(28GHz帯)が割り当てられています。

これだけ聞いてもわからないと思うので、まずは周波数のお話からです。

「いきなり難しい話やだよ~」という声が聞こえてきそうですが、電磁波によって通信するので避けては通れません..

「ラジオ放送」を例にとります。

ラジオ放送を聞きたいときは、周波数をいじって聞きたいチャンネルに合わせてましたよね?

これは、各チャンネルで異なる周波数を使って、電波を流していたからです。

つまり、なにかを伝えたい人がいて、それを受け取りたい人は同じ周波数にいないと通信ができません。(周波数帯っていう道があるのをイメージすればよいです。)

これで周波数帯の概念は理解できたと思います。

5Gに話を戻しますが、4G以前から既にいくつかの周波数帯は使われており、5Gには新たに周波数を割り当てる必要があります。

それが、Sub6帯(3.7GHz帯と4.5GHz帯)・ミリ波(28GHz帯)というわけです。

数字のイメージがわかない人も多いと思いますが、5Gでは従来よりも高周波帯が割り当てられています。

周波数が大きいほど、通信速度が速いからですね。

であれば、Sub6帯を使った5G通信よりも、ミリ波を使った5G通信のほうが早いと予想がつきますね!

冒頭の疑問「あんまり、4Gと変わらない気がするけど何が違うの?」の答えとしては、

「いまはまだsub6(5Gの遅いほう)が主流。今後ミリ波が主になって早くなりそう!」となります。

sub6の特徴

sub6の直訳は「6以下」です。

補欠のことを「サブ」と言ったり、フルマラソンで4時間きることを「sub4」といったりするので覚えやすいでしょう。

先ほど申し上げたように、ミリ波よりは通信速度が遅いですが、減数が少なく広域まで電波が届くという特徴があります。

現在はこっちが主流みたいです。5G対応のスマートフォンも、現在はSub6だけ対応しているものがほとんどみたいです。

ミリ波

名前の由来は何でしょう?

私もよく知らず.. 知っている優しい人がいたら教えてください🥺

Sub6よりもさらに高周波であるため、「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」という特徴があります。

しかし、減衰しやすいため電波の届く範囲が狭く、

- スポット的にしか使用できない

- 基地局・アンテナが狭い感覚で必要

- まだミリ波対応の5Gスマートフォンがほとんど普及していない

など現時点では課題もあります。

結論

Q : 5Gって4Gと通信速度変わらん気がするのはなぜ?

A : 5Gは周波数でいうと2種類あって、今はまだ通信速度が遅いほうが使われているからー。

でした!未来に期待ですね!